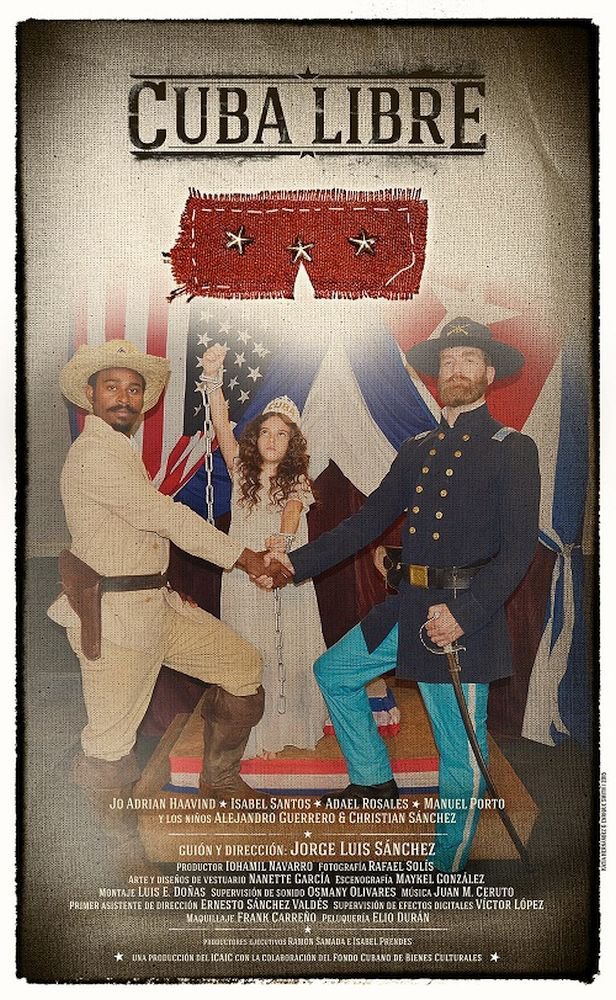

Jorge Luis Sánchez ("El Benny", 2006) widmet seinen Historienfilm »Cuba Libre« seinem Urgroßvater, der Offizier bei den Mambises war.

»Cuba Libre« setzt an der historischen Schnittstelle ein, als die spanischen Kolonialisten – aufgerieben durch den jahrelangen Unabhängigkeitskrieg – die Insel an die Rebellen bereits so gut wie verloren hatten und die USA den Zeitpunkt für gekommen hielten, sich selbst zur Feier einzuladen und unverdient den Rahm abzuschöpfen. Der Regisseur zeigt in seinem Film den Mut, ausgetretene Pfade von Hurra-Patriotismus zu verlassen. Die Mambises, die man sonst nur hoch zu Ross, Fahnen schwenkend und Säbel schwingend kennt, sind hier eher tragische Helden. Sánchez trägt der geschichtlichen Tatsache Rechnung, dass sie am Ende keine Sieger waren, sondern Verlierer – geschlagen, nicht mit Waffen, sondern mit faulen Verträgen. Es geht ihm aber sichtlich auch darum, die Vereinigten Staaten als ein Gebilde bloßzustellen, dem Altruismus völlig wesensfremd ist und das nie je einen anderen Vorteil gesucht hat als den eigenen.

Blick auf die Produktionsbedingungen

Wenn Kuba einen Kriegsfilm dreht, darf man sich darunter natürlich nicht die Troias und Gettysburgs Hollywoodscher Provenienz vorstellen. Die in solchen Streifen inszenierten Materialschlachten würden das Kubanische Institut für Kunst und Kinematografie (ICAIC) und den Kubanischen Fonds für Kulturgüter (FCBC), die gemeinsam »Cuba Libre« produzierten, finanziell heillos überfordern.

In einer kubanischen Produktion über einen Krieg muss das Gröbste schon passiert sein, ehe die Handlung beginnt, und so steht die einzige wirklich spektakuläre Szene des Films gleich am Anfang: die (digitale) Explosion der »Maine«.

USA schaffen Kriegsgrund

Als dieses US-Schlachtschiff im Hafen von Havanna in die Luft flog, hatten die Vereinigten Staaten den heiß ersehnten Grund für ihren Kriegseintritt. Bösen Zungen zufolge kamen ausschließlich Farbige ums Leben. Die weißen Offiziere hatten – glückliche Fügung! – gerade alle Landgang, als es passierte. Falls dies zutrifft, hatten die USA ein Szenario, das sie sich schöner nicht hätten malen können: Dass eine größere Anzahl US-Bürger umkam, war unumgänglich, wenn man eine patriotische Entrüstung für die Galerie zelebrieren wollte. Andererseits war – streng genommen – der Verlust nicht allzu groß. Schließlich waren die Opfer ja »nur« Schwarze …

Bei seiner umfangreichen Geschichtsrecherche zum Film stößt Jorge Luis Sánchez übrigens auf den wenig bekannten Umstand, dass tatsächlich die damals in Kuba eingesetzten US-Soldaten überwiegend Dunkelhäutige aus den Südstaaten waren, die sogenannten »buffalo soldiers«.

Günstige Rahmenbedingungen für ein Desaster

Wer mit kubanischer Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts nicht so vertraut ist, mag es seltsam finden, dass Kuba, nachdem es unter hohem Blutzoll seine Unabhängigkeit den Spaniern abgetrotzt hatte, sich diese so leicht und quasi widerstandslos von den Vereinigten Staaten wieder wegnehmen ließ.

Hierzu muss man wissen, dass Kuba zu der fraglichen Zeit nicht eigentlich ein Volk hatte, sondern eher eine Bevölkerung, die von der politischen Ausrichtung her durchaus heterogen war. Es gab damals drei Parteien: erstens die Konservativen, die Spanien treu ergeben waren, zweitens die Autonomisten, die, wie der Name bereits vermuten lässt, eine Autonomie vom »Mutterland« anstrebten, ohne sich freilich ganz von ihm abnabeln zu wollen und drittens die einzige Partei, die wirklich rigoros die Befreiung suchte, die Partei José Martís, die den Kampf der Mambises organisierte und deswegen offiziell verboten war. Alle drei Parteien (und ideologischen Richtungen) hatten, als der Sieg der Rebellen sich zwingend abzuzeichnen begann, Anhänger unter den Kubanern. Als die USA 1898 intervenierten, war José Martí tot, Antonio Maceo ebenfalls und Maximo Gómez war kein Kubaner, sondern Dominikaner, obendrein kriegsmüde und auch schon 62 Jahre alt. Aus diesen von José Raúl Concepción Llanes aufgelisteten ernüchternden Fakten zieht der Filmkritiker selbst die Bilanz: »Die Republik war verwaist, bevor sie geboren wurde.« Just in diesem Augenblick der Schwäche trat der große Nachbar aus dem Norden auf den Plan – unter dem Vorwand, helfen zu wollen, aber mit dem Ziel, Kuba zu neokolonisieren.

Authentische Schauplätze

Der Film wurde um einer möglichst authentischen Architektur willen an verschiedenen Schauplätzen gedreht: in Ceiba del Agua (der Schule wegen) und in Tapaste (der Kirche wegen). Die meisten Aufnahmen gab es allerdings in Jaruco, wo man das US-Militärcamp hochzog und den kompletten fiktiven Ort mit seinen kolonialen Kulissen aus dem Nichts aufbaute. Vor allem durch Letzteres wurde »Cuba Libre« dann doch nicht eben billig.

Einige der Protagonisten

Filme mit Kindern in tragenden Rollen haben in Kuba in jüngerer Zeit eine gewisse Tradition bekommen: Nicht wenige Solidaritätsbewegte dürften sich an »Viva Cuba«, das liebenswerte Roadmovie von Juan Carlos Cremata, erinnern und beim vorletzten Filmfestival von Havanna fand »Conducta« von Ernesto Daranas Beachtung.

Nun also »Cuba Libre«, in dem ein seltsam hausgemacht erscheinendes kubanisches Fiasko vor den Augen zweier unschuldiger Jungen abläuft: Simón (Alejandro Guerrero), Sohn eines Mambí-Obersten und Samuel (Christian Sánchez), der von jamaikanischen Einwanderern abstammt. Beide sind in der Schule Außenseiter und leiden unter der bigotten Lehrerin, die auf ihren materiellen Vorteil bedacht ist (sie lässt sich von ihren Schülern Geschenke machen als Gegenleistung für ihr Wohlverhalten) und im Umgang mit weniger gefügigen Zöglingen dezidiert sadistische Züge an den Tag legt. Dieses ehrbare, gottesfürchtige, gutbürgerliche Monstrum (wunderbar gespielt von Isabel Santos) hat keine kubanische Identität. Sie fühlt sich als Spanierin.

Nun also »Cuba Libre«, in dem ein seltsam hausgemacht erscheinendes kubanisches Fiasko vor den Augen zweier unschuldiger Jungen abläuft: Simón (Alejandro Guerrero), Sohn eines Mambí-Obersten und Samuel (Christian Sánchez), der von jamaikanischen Einwanderern abstammt. Beide sind in der Schule Außenseiter und leiden unter der bigotten Lehrerin, die auf ihren materiellen Vorteil bedacht ist (sie lässt sich von ihren Schülern Geschenke machen als Gegenleistung für ihr Wohlverhalten) und im Umgang mit weniger gefügigen Zöglingen dezidiert sadistische Züge an den Tag legt. Dieses ehrbare, gottesfürchtige, gutbürgerliche Monstrum (wunderbar gespielt von Isabel Santos) hat keine kubanische Identität. Sie fühlt sich als Spanierin.

Samuel wird aufgrund seiner Kenntnisse des Englischen vom Lagerkommandanten der US-Einheit im Dorf unversehens zum Dolmetscher befördert.

Er macht – nebenbei bemerkt – seine Sache etwas zu gut, um für den Betrachter wirklich glaubwürdig zu sein. Das Englisch, das ihm abverlangt wird, ist in nicht wenigen Situationen das geschliffene Englisch der Diplomatie und der vielleicht 13jährige Samuel bewältigt selbst die heikelsten sprachlichen Aufgaben mit ostentativ gelangweiltem Gesichtsausdruck. Wo hat er diese Meisterschaft her? Etwa von jenem schmierigen, ständig betrunkenen Verwandten, bei dem er wohnt und der ein viel schlechteres Englisch spricht als er?

Und da wir schon einmal beim Thema Sprache sind: Den US-Oberst Johnson bezeichnet Llanes mit süffisantem Spott als »einzigen der US-Amerikaner, der den Eindruck erweckt, in den Staaten geboren zu sein«. Der Schauspieler, der ihn verkörpert, der Norweger Adrian Haavind, hatte auch nach eigenen Aussagen vor den Dreharbeiten ein intensives Training absolviert, um sich den nordamerikanischen Akzent anzueignen. Ein echter Profi eben. Nach Ansicht des zitierten Kritikers hätte wohl mehr Darstellern der Besatzungstruppen ein solches Training gut zu Gesicht gestanden.

Hoch Kuba und die USA

Die Besatzung fängt so nett an – mit einer Feier, bei der der Kommandeur mit donnernder Stimme zunächst »Rum« verlangt und dann »Cola« - holzschnittartig steif selbst sein Lächeln – und damit den ersten Cuba Libre für alle kredenzt. Es gibt sogar den »netten Ami-Soldaten«, der sich des kindlichen Dolmetschers Samuel annimmt. Aber immer mehr korrodiert das Ganze. Was manchen anfangs hübsch und vielversprechend vorkommt, wird nach und nach hässlich und desillusionierend. Immer unverblümter lassen die preußischblau Uniformierten ihre Maske fallen und zeigen sich als das, was sie wirklich sind: die neuen Herren der Größten der Antillen.

»Ist es gut, dass diese Amerikaner kommen?«, fragt Simón die alte Ma Julia. Ihre Antwort lautet: »Das hängt davon ab, wie gut ihre Chefs sind.« So ist es. Durchaus nicht alle US-Truppen begegnen den Kubanern mit Herrenrasse-Attitüde. Aber die »Chefs«, die eben nicht »gut« sind, legen diese Haltung an den Tag: der Lagerkommandant und dessen Vorgesetzter und so weiter bis hin zum Präsidenten. Natürlich sind es die Entscheidungsträger, die Kubas Schicksal besiegeln, nicht die einfachen Soldaten.

Simóns Vater, der Befehlshabende der Mambises-Einheit, die ins Dorf zurückkehrt (zu einem Zeitpunkt, als die postspanische Entwicklung sich noch recht positiv anzulassen scheint) und der pikanterweise den gleichen militärischen Rang bekleidet wie der US-Offizier Johnson, ohne freilich mit diesem auf Augenhöhe zu sein, steht all dem von Beginn an sehr skeptisch gegenüber. Als ihm klar wird, dass er völlig umsonst so viele Male sein Leben aufs Spiel gesetzt hat und ihm die eigenen Leute in den Rücken fallen (z.B. sein ehrgeiziger Adjutant, der sich von den Besatzern zum Bürgermeister machen lässt), geht er still in sein Zelt und schießt sich eine Kugel durch den Kopf.

Feindbilder

Der Film hat, was tradierte Feindbilder und die Einteilung der Welt in »die Guten « und »die Bösen« angeht, durchaus seine Ecken und Kanten. »Ein Hoch auf Kuba und die Vereinigten Staaten ebenfalls!« ist ein Ausruf, der ein kubanisches Kinopublikum irritiert. Denjenigen, die in »Cuba Libre« in den Ruf einstimmen, ist vielleicht weniger Verrat vorzuwerfen als Naivität oder – schwerer wiegend – Opportunismus, der ja bekanntlich ein kleiner Bruder des Verrats ist. Auch die Tatsache, dass der Mambíführer im Film am Ende Selbstmord begeht, entspricht nicht der üblichen Erwartungshaltung von Kubanern an einen Helden. Wir selber hatten unsre liebe Müh’ und Not, kubanischen Freunden, mit denen wir zusammen im Kino waren, später auszureden, dass diese Handlungsweise ein Akt der Feigheit gewesen sei.

»Du machst einen Film und plötzlich geht der ganz andere Wege, als du dir vorgestellt hast.«

Diesen Satz äußerte der Regisseur in einem Interview, als er zum wiederholten Male darauf angesprochen wurde, ob »Cuba Libre « nicht doch einen Bezug zum historischen 17.12.2014 habe, als Raúl Castro und Barack Obama die Wiederaufnahme diplomatischer Kontakte und schrittweise Normalisierung der Beziehungen ankündigten. Bereits etliche Male zuvor hatte Sánchez gebetsmühlenartig versichert, die Dreharbeiten hätten 2013 begonnen und was kurz vor Ende 2014 geschehen würde, habe man seinerzeit wirklich nicht ahnen können.

Dies entspricht sicher den Tatsachen, dennoch drängen sich Vergleiche zwischen der Historie von 1898 und dem, was an jenem viel jüngeren Datum auf den Weg gebracht wurde, geradezu auf. Schließlich hat der US-Präsident gar keinen Hehl daraus gemacht, dass sich die Strategie des für Kuba angestrebten "Regime Change" seitens der Vereinigten Staaten in keiner Weise geändert habe; geändert habe sich lediglich die Taktik, wie dieser zu erreichen sei. Die erklärte Absicht, Kuba nach US-Vorstellungen kneten und formen zu wollen, hätte man sich in dieser Deutlichkeit 1898 gewünscht. Dann hätten die Kubaner von damals vielleicht die Starre des Kaninchens vor der Schlange abgelegt und sich gegen die Umarmungspolitik der USA zur Wehr gesetzt.

Im gleichen Interview sagte Sánchez, sein Film sei dazu da, dass die Leute sich an ihm erfreuen und über ihn nachdenken. Dies impliziert also auch die Möglichkeit, »Cuba Libre« als Lehrstück zu betrachten und sich immer klarzumachen, wie die USA »ticken«: dass sie stets danach trachten werden, andere über den Tisch zu ziehen, denn dies war und ist ihre innerste Natur, und dass ganz besondere Vorsicht dann geboten ist, wenn sie dir freundlich gegenübertreten. Raúl weiß das und Josefina Vidál, Kubas Verhandlungsführerin bei der »Normalisierung der Beziehungen«, wird das auch wissen. Zu wünschen wäre dem Film, dass er von möglichst vielen Bürgern Kubas gesehen wird, vor allem von jenen, die nach den Ankündigungen der kubanischen und der US-Regierung bereits tönten, nun werde endlich »alles gut«. Das wird man sehen, und das Schneckentempo, mit dem sich die Dinge derzeit entwickeln, hat sicher auch sein Gutes.

Ulrich Fausten

Ulrich Fausten

CUBA LIBRE 2-2016